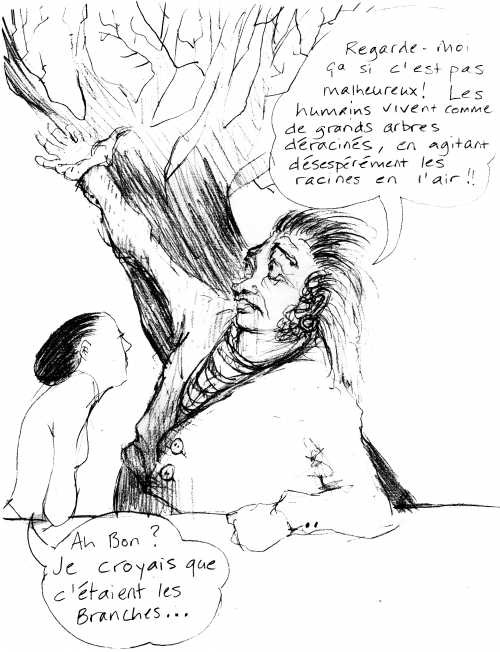

Dessin tiré du carnet de croquis de Louise Asherson :

bande-dessinée - Page 566

-

Tête en bas

-

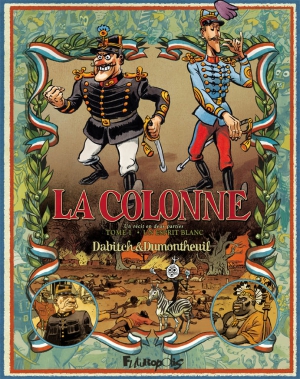

La Colonne****

La colonne de six-cent tirailleurs africains commandée par les capitaines Voulet et Chanoine s’enfonce

en territoire tchadien, massacrant, tuant et pillant afin d’étendre le terrain de chasse de la France en Afrique (1899).

en territoire tchadien, massacrant, tuant et pillant afin d’étendre le terrain de chasse de la France en Afrique (1899).Dabitch et Dumontheuil (Futuropolis) ont choisi de relater en deux tomes cette expédition coloniale où le paroxysme de la bestialité fut atteint ; ce chapitre sanglant fut d’abord éclipsé par l’affaire Dreyfus, avant d’être couvert par l’omerta.

La colonne infernale, non seulement rasa un village tchadien de 10.000 âmes, violant et décapitant sur son passage, mais sa folie l’a en outre entraînée à sa propre perte et destruction : le manque de témoignages directs a obligé les auteurs, dans un souci d’exactitude, à changer les noms de Voulet et Chanoine en Boulet et Lemoine, non sans humour (en effet, comme le souligne le caricaturiste Gustave Jossot, l’alliance du sabre et du goupillon persiste sous le régime républicain ; la morale chrétienne ayant été fondue pour donner l’éthique républicaine, tel le métal d’une monnaie dévaluée pour frapper la nouvelle). Le vide historique permet au scénariste l’invention, dans un cadre politique et militaire dont les tenants et aboutissants sont connus.

L’Etat-major a été averti des exactions particulièrement violentes commises par la mission par un de ses officiers subalternes. Voulet et Chanoine avaient du crédit ; ils s’étaient illustrés auparavant dans la conquête du royaume Mossi (Ouagadougou) et du Niger ; et, quand l’ordre fut donné de mettre un terme à leur entreprise de conquistadors sanguinaires, combinant les méthodes de la guerre tribale et celles du combat occidental, pour engendrer le pire, il était trop tard.

Coïncidence ou pas, cet album paraît au moment où la France redéploie ses troupes en Afrique et envisage de les « projeter » (sic) en Syrie. Il n’est certes pas interdit de faire des parallèles entre l’aube du XXe siècle où se situe l’expédition relatée dans cette BD, et l’aube du XXIe siècle où nous sommes. L’histoire, bien qu’elle semble se répéter, ne vaut que pour les leçons qu’on peut en tirer à présent – sans quoi elle n’est que la recherche du temps perdu.

On peut penser que ce n’est pas un hasard si l’écrivain ivoirien Venance Konan, auteur de la préface de « La Colonne », cite Frantz Fanon : « L’Europe a fait ce qu’elle devait faire et somme toute elle l’a bien fait. Cessons de l’accuser mais disons-lui fermement qu’elle ne doit plus continuer à faire tant de bruit. Nous n’avons plus à la craindre, cessons de l’envier. Le tiers-monde est aujourd’hui en face de l’Europe comme une masse colossale dont le projet doit être d’essayer de résoudre les problèmes auxquels cette Europe n’a pas su apporter la solution. »

Les bons sentiments anticolonialistes n’ont en effet pas mis fin au droit d’ingérence occidental, qui fait flèche de tous bois, c’est-à-dire prend pour prétexte les diverses variations sur le thème de la civilisation (on trouve déjà chez saint Thomas d’Aquin au moyen âge une justification théologique de l’ingérence).

Le parallélisme est frappant entre l’ignorance de la population française métropolitaine au sujet d’opérations militaires menées en son nom, hier comme aujourd’hui. Le citoyen lambda, à qui on reproche souvent son indifférence vis-à-vis de la politique étrangère, en réalité n’est informé des faits que longtemps après qu’ils se sont déroulés, ce qui donne de la part des gouvernements ou des chefs d’Etat plénipotentiaires le sentiment qu’ils se comportent en somnambules ; à propos des questions coloniales ou de politique étrangère, la démocratie semble schizophrène, plus qu’en aucun autre domaine.

Or le scénario de Dabitch ne tombe pas dans le prêche moralisateur, permettant de se donner bonne conscience à peu de frais ; le piège tendu par certains ouvrages, d’une relecture du passé à l’aune des nécessités éthiques du moment, est évité. Ainsi le « bon noir » n’est pas opposé au « vilain blanc », selon la recette du dernier film, littéralement ordurier, de Q. Tarantino (Django Unchained). Le procédé est non seulement manichéen, mais il empêche autant que le préjugé raciste de s’interroger sur la nature humaine en général, et l’instinct de prédation particulier.

Quelques mots sur le dessin ; le style de N. Dumontheuil, pas très éloigné de celui de Franquin ou Morris, est particulièrement expressif. Ajoutée à cette expressivité, la colorisation dans des tons soutenus rend très bien l’aspect de violence militaire sadique de l’expédition, à la limite de la jouissance sexuelle. Cela tend presque à confirmer l’hypothèse de la syphilis, par laquelle Chanoine et Voulet, grands consommateurs de femmes, auraient été infectés, et qui n’aurait fait qu’accroître leur férocité.

La Colonne, par Dabitch et Dumontheuil, Futuropolis, 2013.

-

Humbug

Retrouvez chaque semaine un gag de W.Schinski traduit de l'allemand dans Zébra :

...W.Schinski publie aussi dans nos colonnes son premier webcomic (feuilleton-BD), un polar intitulé G-1759 (A suivre).

-

Revue de presse BD (67)

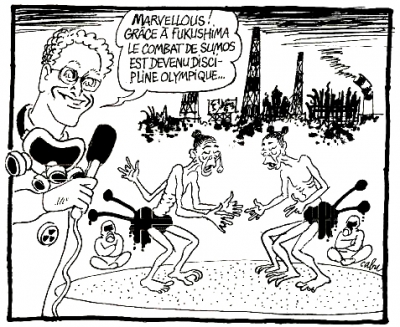

+ Grâce à ce dessin ("Canard Enchaîné" du 11 sept.), qui a déclenché l'ire des autorités japonaises soucieuses d'attirer quelques athlètes aux prochains J.O., Cabu sera peut-être aussi connu qu'Alain Delon ou les Galeries Lafayette au pays du soleil levant. "Tokyo n'aime pas l'humour français", peut-on lire dans la presse française pour commenter cet incident diplomatique ; ça tombe bien, la France n'apprécie guère quant à elle le masochisme des Japonais ou des compétiteurs olympiques. D'ailleurs, puisque le débat sur la prostitution est à la mode, on peut se demander si le sport de haut niveau n'est pas assimilable à la prostitution, compte tenu du jeune âge où les sportifs sont enrôlés, et des méthodes coercitives employées parfois par leurs propres parents (ce qui constitue une circonstance aggravante) ; en tel cas, il faut le regard exercé du dessinateur pour voir la ressemblance entre un maquereau et un entraîneur sportif.

+ C'est une fantasia de nouveaux magazines de BD en ce mois de septembre; commençons par "L'Association" qui a décidé de relancer la revue "Lapin" ; ce n'était pas à proprement parler une revue, mais plutôt une sorte de "book" périodique présentant de nouveaux auteurs, formule que les blogs ou les agrégateurs de blogs BD ont pratiquement rendue obsolète. "Lapin" s'appelle désormais "Mon Lapin", sans doute pour créer un climat d'intimité avec le lecteur. Le premier n° a pour thème le festival d'Angoulême, et le rédac' chef en est François Ayroles.

+ Mentionnons en outre le lancement par Lewis Trondheim et Yannick Lejeune d'un nouveau trimestriel (éds Delcourt), "Papier", où paraîtront notamment des planches du collectif unipersonnel le Cil-Vert et de Jérôme Anfré.

+ Le bimestriel satirique "Zélium", qui s'était heurté aux coûts faramineux de la distribution en kiosque pour des publications non subventionnées, reparaît. Il sera cette fois-ci vendu à la criée.

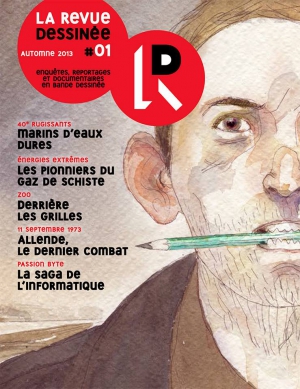

+ Enfin, nous avons déjà parlé dans Zébra de la Revue dessinée, dont le premier n° vient de paraître. A l'initiative de Franck Bourgeron, ce magazine veut relever le défi consistant à redonner du sens à l'information, devenue depuis longtemps une sorte de réconfort intellectuel, de même que le café et le croissant servis avec.

+ Le blog "Bayday Leaks" propose des dépêches aussi fraîches que sulfureuses sur les coulisses de la BD ; il vient compenser utilement le sérieux de cette revue de presse. Quelques exemples :

- "France 3 est sur les rangs pour adapter tout le nouveau catalogue de Futuropolis pour ses téléfilms du samedi soir."

- "Après Sfar, après Sattouf, Christophe Blain voit son Quai d'Orsay adapté au cinéma. Mathieu Sapin cherche un plan de web-série."

- "Pilules Bleues" de Frédérik Peeters ressort avec 10 pages de plus. Sans doute les effets de la trithérapie..."

- "Lassé qu'on lui reproche de raconter toujours les mêmes choses en BD, Joann Sfar les raconte désormais en roman."

+ Le flirt de Didier Pasamonik, éminent tintinologue belge (Actuabd/Zoo) avec la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, entamé à l'occasion du dernier festival d'Angoulême, n'en finit pas. La nomination d'un obscur aparatchik par la ministre ("Médiateur du livre"), en est cette fois-ci le prétexte. Affirmer le bénéfice de la loi Lang sur le prix unique du livre pour les libraires, revient à faire passer une loi poujadiste inefficace pour un progrès culturel. L'intellectualisme et la culture de masse sont les deux mamelles du totalitarisme selon Orwell : on ne voit pas en quoi les ministres de la culture successifs ont fait obstacle à ces fléaux.

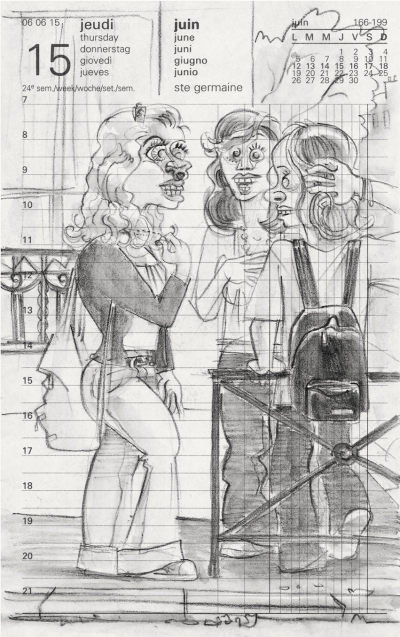

+ Le dessin de la semaine est un croquis de collégiens par Placid, qui excelle à représenter les affres de l'adolescence :

-

Strip Lola

Le strip hebdomadaire de Lola dans Zébra (par Aurélie Dekeyser) + sélection des meilleurs strips de Lola 2012-2013 à lire via la plateforme de partage de fichiers Issuu.com (colonne de gauche du blog)...

-

Réduction de têtes

...littéraires (pour faire de la place dans ma bibliothèque).

Cette semaine, deux écrivains nyctalopes :

(La semaine prochaine : Saki et Evelyn Waugh.)

par Antistyle

-

La Revue dessinée

La «Revue dessinée» paraît dans un contexte de crise de confiance du public dans la presse

d’information, à des degrés divers. D’abord militants de gauche et de droite se renvoient les accusations de détournement de l’information à des fins de propagande; plus précisément certains mouvements apolitiques comme le mouvement «antipub» font valoir que la notion de «temps de cerveau disponible» prime désormais sur l’information et nuit à la liberté d'expression; enfin des groupuscules anonymes, campant sur la Toile, remettent Orwell au goût du jour et font valoir que l’information n’est qu’une des armes parmi l’arsenal disponible au service de la guerre froide entre blocs continentaux. L’affaire des vraies-fausses armes de destruction massive irakiennes, ou plus récemment l’affaire Wikileaks, est venue renforcer la crédibilité du discours antitotalitaire dans le grand public.

d’information, à des degrés divers. D’abord militants de gauche et de droite se renvoient les accusations de détournement de l’information à des fins de propagande; plus précisément certains mouvements apolitiques comme le mouvement «antipub» font valoir que la notion de «temps de cerveau disponible» prime désormais sur l’information et nuit à la liberté d'expression; enfin des groupuscules anonymes, campant sur la Toile, remettent Orwell au goût du jour et font valoir que l’information n’est qu’une des armes parmi l’arsenal disponible au service de la guerre froide entre blocs continentaux. L’affaire des vraies-fausses armes de destruction massive irakiennes, ou plus récemment l’affaire Wikileaks, est venue renforcer la crédibilité du discours antitotalitaire dans le grand public.«La Revue dessinée» (15500 ex.) ne prend pas position dans ce débat, en dépit d’une couverture montrant un homme au crayon entre les dents, l’air bien décidé à ne pas s’en laisser conter. Cette nouvelle revue oppose plutôt une manière artisanale de présenter l’information aux techniques quasi-industrielles désormais en vigueur. Elle se donne en outre pour objectif de fournir du travail aux auteurs de bande-dessinée dans la dèche.

Maquettée aux petits oignons et casher de toute pub, la «Revue dessinée» vise, au vu de son premier sommaire, un public plutôt jeune et écolo. En effet, elle traite de façon didactique et en BD de différents sujets tels que l’agriculture dans le Nord de la France, les répercussions des soubresauts de la politique congolaise en Belgique (clin-d’œil au fameux reporter du «Petit XXe» ?), l’extraction du gaz de schiste, les conditions de vie des animaux dans les zoos, la chute du régime de Salvador Allende, les aventures d'une frégate de la marine nationale, la chronique des progrès du matériel informatique... La formule évoque le magazine «XXI», lui aussi dédié au reportage, qui cartonne actuellement en librairie.

Admiratif de l’Américain Ted Rall (pour son audace), et de Cabu (pour sa capacité d’observation), je dois dire que je suis un peu déçu par ce premier numéro, bien que le reportage sur la flambée du coût des terres arables dans le Nord ait retenu mon attention. Pourquoi vouloir faire absolument du reportage BD en respectant les conventions de la BD ? Cette méthode, propice aux récits destinés aux enfants, a l’inconvénient de diluer le propos et de faire perdre au dessin une partie de son impact. Les reportages de Cabu, du temps de son alacrité, étaient un modèle du genre; en deux ou trois dessins, Cabu parvient par exemple à vous dégoûter de la culture japonaise masochiste : c’est ça le journalisme d’information utile dessiné.

De même, malgré l’effort de certains reporters pour introduire un peu de satire, notamment M. Montaigne dans son reportage sur les ménageries, le ton est dans l’ensemble un peu compassé. Pourtant la gravité des présentateurs des journaux télévisés, en particulier ceux qui présentent les bulletins météos ou les prévisions économiques à moyen terme, est loin d’être une garantie de sérieux.

Le quotidien «La Croix» juge lui, au contraire, la «Revue dessinée» «drolatique» (mais c’est «La Croix»).

Bien sûr ce n’est pas une mince gageure de créer ou recréer de toutes pièces une méthode de journalisme qui exige des qualités exceptionnelles d’indépendance, de recul sur l’information, ainsi que des facultés d’observation aiguisées. Le centralisme et le dirigisme spécifiques à la société civile française font en outre des initiatives pour développer une presse indépendante de véritables exploits… en attendant que la France connaisse à son tour une glastnost. On va donc suivre les progrès de la «Revue dessinée» de près (prochain n° en décembre).

La "Revue dessinée", 15 euros, 230 p. (existe aussi en version numérique pour les geeks, sur abonnement).