Et le coin de paradis pour touristes occidentaux friqués s’est changé d’un seul coup en enfer…

Tout le monde ou presque a vu cette grosse déferlante, dans l’objectif tremblant d’un caméraman amateur, foncer tranquillement, sûre d’elle, en direction de vacanciers en mode «pause», avant de les ratatiner.

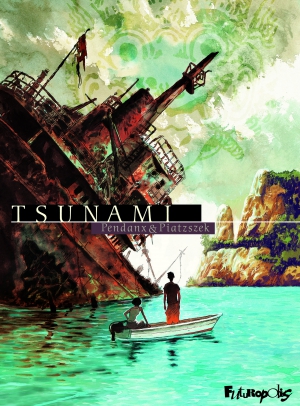

Le récit, que l’on peut supposer véridique, commence ici avec l’arrivée d’un jeune Français en Indonésie, au Nord de Sumatra, sur les traces de sa sœur, disparue depuis plusieurs années. Celle-ci n’a pas péri dans la catastrophe naturelle, mais elle n’est pas rentrée après son engagement comme médecin dans la mission de secourisme envoyée sur les lieux, et a cessé de donner de ses nouvelles. Plutôt indolent, le jeune enquêteur souhaite soulager sa mère, qui « ne vit plus », du poids de cette absence.

Les catastrophes naturelles, on le sait, provoquent la réflexion. On se souvient de Candide, secouant le prunier de la logique de Pangloss, du stoïque « meilleur des mondes possibles », à cause du tremblement de terre de Lisbonne.

La quête du bonheur incite bon nombre de représentants de l’espèce humaine à rester en vie, y compris ceux, plutôt tordus, qui pensent que plus on souffre, meilleurs on est, et qui en appellent souvent à un jugement de l'au-delà ; dans le même temps, nous sommes presque tous aussi conscients de la fragilité de ce graal, qui évoque le bonheur.

La romancière Amélie Nothomb témoigne : «J’ai tout pour être heureuse, et je le suis ; cependant mon bonheur est altéré par la crainte que mon bonheur ne dure pas.» Et l’on peut retourner ce sentiment comme un gant, car au plus profond du malheur ou de la souffrance, ce qui l’allège sans doute, c’est l’espoir d’un moindre malheur ou d’une jouissance future. Le vieux mythe de Pandore a ainsi bien résumé le problème de la condition humaine, avec cette histoire de vase piégé, rempli de catastrophes et en même temps plein d'espoir, qui fait oublier l’instant la catastrophe, la souffrance, la cruauté, et le hasard inique... l'instant d'après.

Il y a dans la nature, omniprésentes, une idée du paradis à rechercher, et une idée de l’enfer à fuir. Pratiquement toute fiction ne fait que décliner ce diptyque naturel, y compris les paradis artificiels où la jeunesse dorée aime s’enfoncer, parfois même avant d’avoir commencé de vivre. Le séjour des morts lui-même n’est, dans nombre de religions abstraites, que mirage prolongeant la nature, dont quelques poètes ou quelques sages seulement savent, l’ayant déduit de l’observation des choses de la nature, qu’il n’est que rêve.

«Tsunami» de Pendanx et Piatzszek, illustre ce mobile psychologique parfaitement, d'où cette BD baigne dans une ambiance mi-amère, mi-paisible. On le sait grâce aux poètes romantiques, la mort évoque tout autant qu’un atoll paradisiaque le calme, le luxe et la volupté.

Il me semble qu’on n’est pas loin ici d’un hymne à la drogue, cette religion personnelle, qui remplace dans les pays modernes les grandes religions déchues que sont le catholicisme ou le communisme ; c’est-à-dire une ode au soulagement de la souffrance par l’anesthésie, la souffrance qui paraît inique, psychologiquement, bien plus que la mort.

Tsunami, par Pendanx et Piatzszek, Futuropolis, nov. 2013

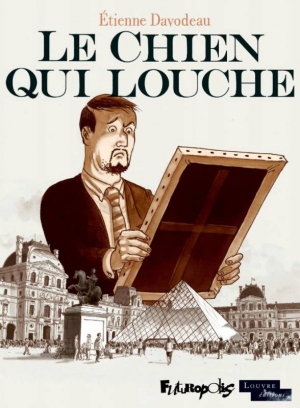

albums sont de ceux qu’on ne lâche pas parce qu’on veut toujours savoir «ce qui se passe après la page qu’on est en train de lire». En effet, en dépit d’un projet didactique a priori rébarbatif, je m’étais laissé entraîner jusqu’au bout de «Les Ignorants», pénultième opus de Davodeau chez Futuropolis, dans lequel l’auteur traçait une parallèle original entre la viticulture et la bande-dessinée.

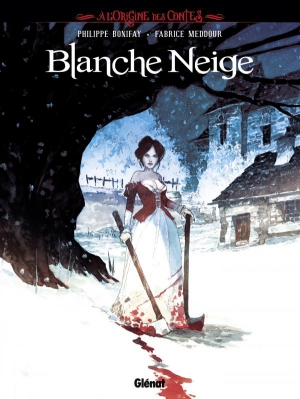

albums sont de ceux qu’on ne lâche pas parce qu’on veut toujours savoir «ce qui se passe après la page qu’on est en train de lire». En effet, en dépit d’un projet didactique a priori rébarbatif, je m’étais laissé entraîner jusqu’au bout de «Les Ignorants», pénultième opus de Davodeau chez Futuropolis, dans lequel l’auteur traçait une parallèle original entre la viticulture et la bande-dessinée. bien encore agace. En effet les ouvrages d’art modernes, en comparaison, mettent parfois moins de deux générations à sombrer dans l’oubli. Autrement dit, les contes paraissent bénéficier de l’appui de la nature et ses lois apparemment immuables, tandis que la production moderne repose sur le caprice ou l’inconstance psychologique de l’homme.

bien encore agace. En effet les ouvrages d’art modernes, en comparaison, mettent parfois moins de deux générations à sombrer dans l’oubli. Autrement dit, les contes paraissent bénéficier de l’appui de la nature et ses lois apparemment immuables, tandis que la production moderne repose sur le caprice ou l’inconstance psychologique de l’homme. sans doute plus collectionneur que critique.

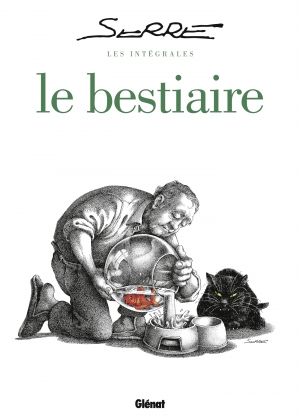

sans doute plus collectionneur que critique. Le parti-pris de la laideur, logique pour un humoriste, évoque Franquin quant à lui. Il me semble que j’ai une dette vis-à-vis de Serre, probablement responsable de m’avoir dégoûté de la compétition sportive ou de la médecine, à un âge où j’aurais pu mal tourner. Mais je ne connaissais pas le bestiaire de Serre, que je découvre dans cette réédition par Glénat, où Serre s’attaque à une autre forme d’imbécillité humaine, qui trouve naissance et s’enfle sur le terrain des loisirs : ici la chasse, la pêche, ou l’élevage d’animaux de compagnie. Ne croyons pas que le milieu professionnel soit le seul où l’homme se montre comique, involontairement et le plus souvent immédiatement après avoir prononcé cette phrase : « Vous allez voir, je suis un pro. !» La situation des loisirs ou de la recherche du temps perdu est aussi cocasse, en raison de son caractère paradoxal.

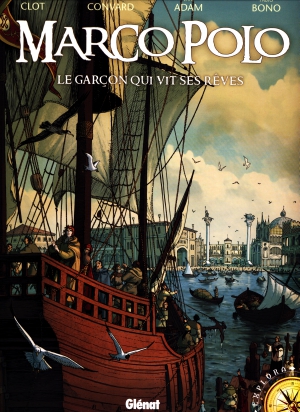

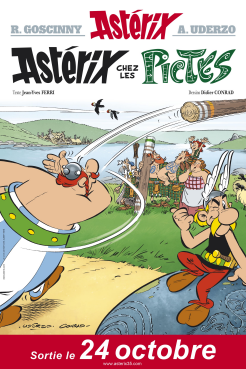

Le parti-pris de la laideur, logique pour un humoriste, évoque Franquin quant à lui. Il me semble que j’ai une dette vis-à-vis de Serre, probablement responsable de m’avoir dégoûté de la compétition sportive ou de la médecine, à un âge où j’aurais pu mal tourner. Mais je ne connaissais pas le bestiaire de Serre, que je découvre dans cette réédition par Glénat, où Serre s’attaque à une autre forme d’imbécillité humaine, qui trouve naissance et s’enfle sur le terrain des loisirs : ici la chasse, la pêche, ou l’élevage d’animaux de compagnie. Ne croyons pas que le milieu professionnel soit le seul où l’homme se montre comique, involontairement et le plus souvent immédiatement après avoir prononcé cette phrase : « Vous allez voir, je suis un pro. !» La situation des loisirs ou de la recherche du temps perdu est aussi cocasse, en raison de son caractère paradoxal. figure sympathique du temps où le négoce et les voyages n’étaient pas encore associés à la conquête coloniale, bien que le célèbre voyageur et conteur vénitien soit un pionnier de la «mondialisation». La famille Polo était spécialisée dans le commerce lucratif des pierres précieuses.

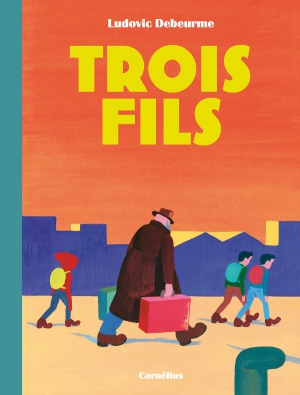

figure sympathique du temps où le négoce et les voyages n’étaient pas encore associés à la conquête coloniale, bien que le célèbre voyageur et conteur vénitien soit un pionnier de la «mondialisation». La famille Polo était spécialisée dans le commerce lucratif des pierres précieuses. habituelle de dessiner. D’un trait minutieux quasiment inexpressif, symptôme de l’art le plus académique et dénué de risque, Debeurme est passé à une composition plus géométrique et des perspectives mouvementées.

habituelle de dessiner. D’un trait minutieux quasiment inexpressif, symptôme de l’art le plus académique et dénué de risque, Debeurme est passé à une composition plus géométrique et des perspectives mouvementées. goût pour calembours de préf. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à la rédac. zebralefanzine@gmail.com

goût pour calembours de préf. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à la rédac. zebralefanzine@gmail.com