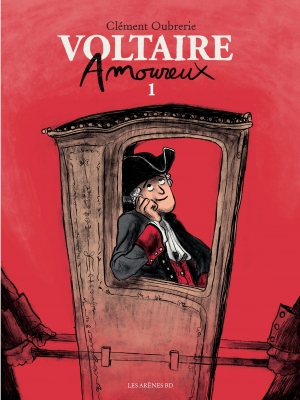

Nous avions aimé le "Pablo" de Clément Oubrerie (scénarisé par Julie Birmant) parce qu'il s'attache à retracer la carrière d'un homme, transformé pour le besoin de la cause communiste en "monstre sacré", et devenu ainsi inaccessible.

la carrière d'un homme, transformé pour le besoin de la cause communiste en "monstre sacré", et devenu ainsi inaccessible.

On cerne mieux Picasso grâce à cette fresque en BD de la bohème parisienne où le talent de cet artiste se développa et atteignit son apogée.

Voltaire n'est pas moins "monstrueux" a priori. Le philosophe en qui Marx voyait "le sommet de la pensée bourgeoise" (compliment qui recèle une critique) fait partie du panthéon des lettres françaises, avec tout ce que ça suppose d'adulation, de petits accommodements avec la vérité, voire de légende dorée.

C'est déjà une gageure en soi de tenter de reconstituer une époque plus lointaine que le Paris de Picasso; pour ce faire, C. Oubrerie utilise son crayon comme un biographe conventionnel ne peut le faire. Néanmoins une époque ne se résume pas à des éléments de décors et au costume; encore faut-il en comprendre et en restituer l'esprit pour ne pas tomber dans le décors de "carton-pâte".

Dans l'ensemble le résultat est assez vivant, mais souffre de la comparaison avec le précédent "Pablo", dont le scénario était mieux ficelé et les personnages secondaires plus étoffés.

Oubrerie peint un écrivain arriviste, qui se persuade de son génie afin de mieux en persuader autrui - un écrivain dont la vivacité d'esprit et la facilité de répartie font mouche dans les salons. De cet esprit, Voltaire se sert pour séduire des femmes d'une condition supérieure à la sienne et les mobiliser au service de sa cause.

Le chemin est donc illustré, qui conduisit Voltaire jusqu'à une gloire, si ce n'est aussi grande que celle d'Homère ou Shakespeare, du moins considérable.

L'arrivisme littéraire est un mobile persistant aujourd'hui et Voltaire peut passer pour le précurseur de bon nombre d'intellectuels plus ou moins brillants après lui. Cependant, par-delà l'arrivisme et les saillies spirituelles, qu'est-ce qui distingue Voltaire des intellectuels d'aujourd'hui, dont le vedettariat est sans doute éphémère ? C'est le point le plus difficile à dessiner pour Oubrerie. Contrairement à Picasso, dont tout le monde a en mémoire les oeuvres les plus marquantes, Voltaire n'est pour beaucoup qu'un vague souvenir scolaire qui exige d'être rafraîchi si on ne veut pas demeurer au niveau de la fiction.

La BD se risque sur le terrain de la pensée du philosophe; en particulier, dans ce premier tome, de sa pensée religieuse et de son anticléricalisme. Sujet ô combien difficile, car se mélangent chez Voltaire l'opportunisme (l'athéisme et le libertinage sont alors à la mode, notamment dans la noblesse) et les critiques plus sérieuses (des "Pensées" de Pascal ou de la théologie de Bossuet, Descartes, Malebranche...).

Le premier tome de cette fresque est insuffisant pour souligner l'enjeu que représente cette nouvelle culture philosophique, dont Voltaire sut habilement se faire le principal ministre, et dont il demeura l'emblème au service des élites bourgeoises, avant d'être pris pour cible à son tour de la critique marxiste et, d'une manière générale, démodé par la philosophie allemande du XIXe siècle (pour de bonnes et de mauvaises raisons).

Voltaire est également trop sceptique pour être vu comme le père d'un athéisme, souvent assimilable en France à une véritable secte imperméable à la critique. Cet athéisme "militant" s'avère un produit plus récent de l'ère technocratique, dont Voltaire n'a pas envisagé le terme.

La meilleure compréhension de Voltaire est peut-être fournie par ses petites pièces satiriques, dont cet ambitieux ne faisait pas lui-même le plus grand cas, mais qui restent les plus lues. La satire est en effet un remède à l'optimisme inoculé par la religion ou l'idéologie (le providentialisme scientifique de Leibnitz-Pangloss dans "Candide") : elle détourne des illusions, mais ne constitue pas un aliment suffisant pour nourrir l'esprit. La bourgeoisie a pris du gras depuis le maigre Voltaire.

Voltaire amoureux (tome I) par Clément Oubrerie, eds Les Arènes-BD, 2017.

l'histoire de France. On l'instrumentalise dangereusement. Alors voilà: nous nous sommes dit que vous alliez remettre un peu d'ordre là-dedans.

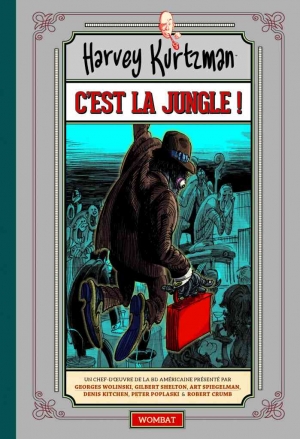

l'histoire de France. On l'instrumentalise dangereusement. Alors voilà: nous nous sommes dit que vous alliez remettre un peu d'ordre là-dedans. le principal organe de la contre-culture américaine, a surtout une valeur documentaire.

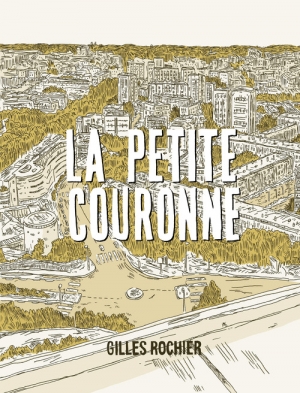

le principal organe de la contre-culture américaine, a surtout une valeur documentaire. pense à elle ?", écrivait Louis-Ferdinand Céline en 1944 ("Bezons à travers les âges").

pense à elle ?", écrivait Louis-Ferdinand Céline en 1944 ("Bezons à travers les âges"). penser au premier abord ?

penser au premier abord ? d'autodestruction du capitalisme a semblé soudain proche de s'accomplir : - Le pire ennemi du Capital, c'est le Capital lui-même.

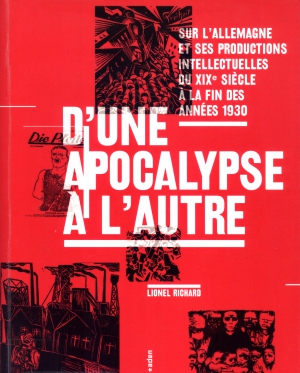

d'autodestruction du capitalisme a semblé soudain proche de s'accomplir : - Le pire ennemi du Capital, c'est le Capital lui-même. artistique allemande de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1930.

artistique allemande de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1930.