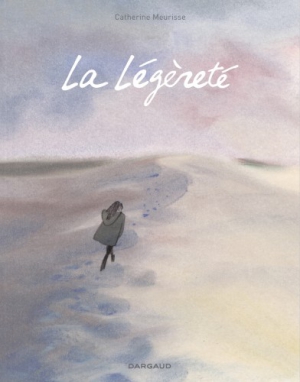

Ne vous fiez pas à son titre, "La Légèreté" de Catherine Meurisse est la BD la plus lourdingue de l'année. Lourdingue, c'est-à-dire conventionnelle.

Lourdingue, c'est-à-dire conventionnelle.

A la télé, une journaliste a déclaré à propos de "La Légèreté" cette chose extravagante : "S'il n'était pas obligatoire de dire du bien de "La Légèreté", j'en aurais quand même dit du bien, car cette BD est magnifique, etc." (je n'ai pas gardé le souvenir de tous les superlatifs utilisés).

Ou bien cette journaliste est complètement idiote, ou bien elle est très maligne, au contraire. Elle suggère en effet que nous vivons dans un monde où il est obligatoire de dire du bien en public de certains bouquins, indépendamment de leur contenu !? Pourquoi ne pourrait-on pas dire du mal d'un bouquin qu'on a trouvé creux ? Quel sorte de décret tacite l'interdit ?

En résumé, Catherine Meurisse a perdu ses confrères dessinateurs de "Charlie-Hebdo", abattus presque sous ses yeux par les frères Kouachi. Il y avait de quoi devenir dingue, d'autant plus que les journaux et la télé n'ont pas cessé d'en parler 24h/24. Comment reprendre son souffle après une telle épreuve ? Catherine Meurisse part faire une retraite à Rome, à la Villa Médicis (résidence luxueuse mise à la disposition des artistes français) ; elle peint des aquarelles (bof) ; elle lit Proust et d'autres auteurs moins bourgeois, conseillés peut-être par Philippe Lançon, critique littéraire à "Libé" et à "Charlie" ? P. Lançon a rédigé une préface très confraternelle et assez barbante à "La Légèreté". Du coup, petit à petit, Catherine Meurisse se sent mieux ; son confrère Luz publie une BD sur comment il a vécu les mois suivant l'attentat, et C. Meurisse décide de faire la même chose.

La morale de l'histoire, c'est : - L'art m'a sauvée. Si Catherine Meurisse avait préféré cuisiner plutôt que lire "La Recherche", on aurait eu le droit à un livre de recettes. Que l'exercice de l'art puisse rendre la condition humaine moins pénible, c'est une certitude en même temps qu'un propos d'une grande banalité.

Ce qui m'a le moins rasé, ce sont les passages concernant Catherine Meurisse, que je connaissais mal, en comparaison des "piliers" de "Charlie-Hebdo". On apprend par exemple que Catherine Meurisse a été recrutée par Philippe Val. Par souci de parité, je suppose, étant donné que "Charlie-Hebdo" était jusque-là aussi fermé à la gent féminine qu'une assemblée de franc-maçons ou d'évêques catholiques.

A l'exception de quelques infos, glanées ici ou là, propres à satisfaire ma curiosité, j'ai dans l'ensemble été surpris et déçu par la BD de C. Meurisse ; surpris par son côté "sulpicien", mélange d'académisme et de bondieuseries, pas très éloigné de "Tintin & Milou". Venant d'une humoriste, je m'attendais à autre chose que l'apologie un peu plate de la rêverie artistique. De la part des rescapés de "Charlie-Hebdo", réagir comme ils l'ont fait à la fusillade, en publiant malgré tout le plus vite possible un nouveau numéro, c'était faire preuve d'un sang-froid plus conforme à l'esprit de "Charlie-Hebdo" (même s'ils n'ont pas pu échapper à la récupération politicienne que l'on sait, visant à faire des victimes de cette fusillade des martyrs de la cause et des valeurs occidentales).

Quelques écrivains ou artistes ont tiré de drames l'inspiration pour écrire des chef-d'oeuvre marquants. Par exemple, le tremblement de terre meurtrier de Lisbonne en 1755 a assez bouleversé Voltaire pour lui inspirer un pamphlet humoristique contre la philosophie "zen" de Leibnitz ; mais il manque à "La Légèreté" l'ingrédient que les grands bouquins écrits pour tenter de sonder la violence de la nature ou de l'homme, à savoir le recul. Probablement y a-t-il une difficulté supplémentaire à se remettre en cause quand on vient de subir une violence quelconque, d'ordre physique ou psychologique, mais dans ce cas pourquoi Luz et C. Meurisse n'ont-ils par attendu avant de publier ce qui ressemble à des confessions intimes ?

"La Légèreté", par Catherine Meurisse, Dargaud, 2016.

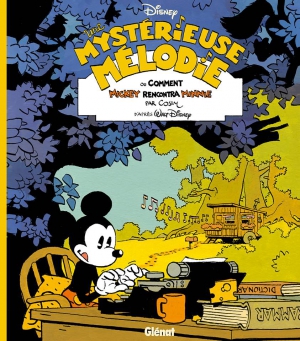

scénario à la manière de William Shakespeare. Il faudra qu'il y ait des larmes, de l'infamie, des trahisons, et, le pire de tout... de l'amour. Comment Mickey va-t-il s'y prendre, lui qui ne connaît rien de tout cela ?

scénario à la manière de William Shakespeare. Il faudra qu'il y ait des larmes, de l'infamie, des trahisons, et, le pire de tout... de l'amour. Comment Mickey va-t-il s'y prendre, lui qui ne connaît rien de tout cela ? meilleurs artisans du genre, ainsi que les meilleures idées éditoriales ; les adultes pouvaient même parfois y trouver leur compte ; par exemple avec les "Idées noires" de Franquin, antidote aux aventures édifiantes de "Tintin & Milou", dont la publication commença dans "Spirou".

meilleurs artisans du genre, ainsi que les meilleures idées éditoriales ; les adultes pouvaient même parfois y trouver leur compte ; par exemple avec les "Idées noires" de Franquin, antidote aux aventures édifiantes de "Tintin & Milou", dont la publication commença dans "Spirou".

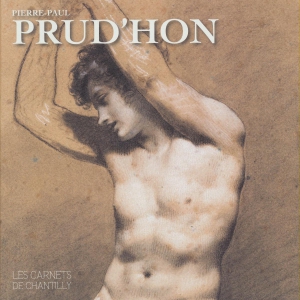

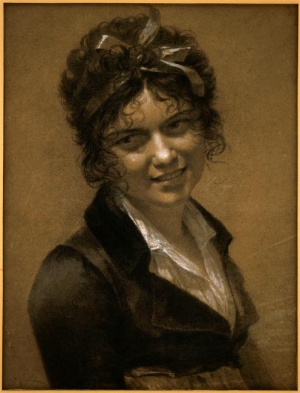

occasion les éditions Faton publient un catalogue raisonné des dessins de la collection exceptionnelle (26 dessins) constituée par le duc d'Aumale, fameux mécène descendant des Condé et fils du roi Louis-Philippe.

occasion les éditions Faton publient un catalogue raisonné des dessins de la collection exceptionnelle (26 dessins) constituée par le duc d'Aumale, fameux mécène descendant des Condé et fils du roi Louis-Philippe. achevées, illustrant la maîtrise du dessinateur ; d'esquisses préparatoires pour des tableaux sur des thèmes mythologiques ou allégoriques antiques ; ou encore de sujets plus érotiques. Ne figure malheureusement pas dans la collection de Chantilly le saisissant portrait de la maîtresse de Prud'hon, Constance Mayer (ci-contre, le portrait conservé au Louvre) ; celle-ci fit carrière de peintre dans l'ombre de son amant, son statut ambigu l'empêchant d'accéder à la notoriété.

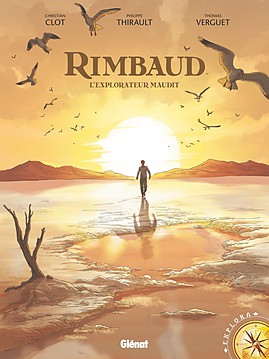

achevées, illustrant la maîtrise du dessinateur ; d'esquisses préparatoires pour des tableaux sur des thèmes mythologiques ou allégoriques antiques ; ou encore de sujets plus érotiques. Ne figure malheureusement pas dans la collection de Chantilly le saisissant portrait de la maîtresse de Prud'hon, Constance Mayer (ci-contre, le portrait conservé au Louvre) ; celle-ci fit carrière de peintre dans l'ombre de son amant, son statut ambigu l'empêchant d'accéder à la notoriété. cette photographie par Carjat du jeune poète génial, devenu le symbole de l'adolescence ; ainsi que quelques bribes de sa biographie ; la relation tumultueuse avec Paul Verlaine, en particulier, est célèbre, avec ses coups de revolver tirés par Verlaine pour y mettre un point final, presque un cliché.

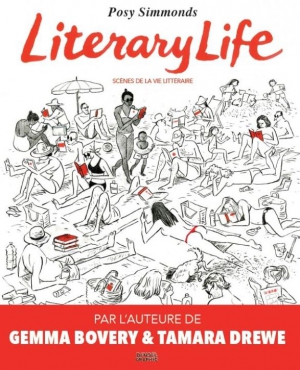

cette photographie par Carjat du jeune poète génial, devenu le symbole de l'adolescence ; ainsi que quelques bribes de sa biographie ; la relation tumultueuse avec Paul Verlaine, en particulier, est célèbre, avec ses coups de revolver tirés par Verlaine pour y mettre un point final, presque un cliché. effet "Literary Life", BD traduite de l'anglais et publiée par Denoël Graphic (2014) est transposable au milieu littéraire français, à quelques détails près.

effet "Literary Life", BD traduite de l'anglais et publiée par Denoël Graphic (2014) est transposable au milieu littéraire français, à quelques détails près.