La passion du ministre Claude Guéant pour les marines d’André Van Eertvelt (1590-1652) a remis ce peintre anversois sous le feu des projecteurs. Aucun critique d’art ne peut plus manquer de faire un commentaire sur ces marines, de peur de paraître moins cultivé que le ministre, soupçonné jusqu’ici de collectionner plutôt les albums de Dupond et Dupont (comme l’on compte en outre deux fils de peintres parmi les derniers locataires de la Place Bauveau, la Rue de Valois ferait bien de s’inquiéter pour ses prérogatives).

Puisque l’art n’a pas de prix, on s’abstiendra de mégoter sur le demi-million que le ministre a tiré de la revente de ses deux toiles. L’heureux spéculateur parera sans doute les critiques de la meilleure façon en reversant une partie du bénéfice aux orphelins de la police. Il contribuera ainsi à la moralisation de la vie politique.

A propos de morale, la passion de Claude Guéant n’est pas sans évoquer celle, semblable, d’un de nos illustres «pères fondateurs», Diderot, qui partageait le même goût. C’est à lui que je dédie mon petit couplet de critique d'art amateur.

On sait les philosophes des lumières assez puritains, c’est-à-dire préoccupés par l’édification morale du peuple, pour faire pièce à l’art décadent du siècle des aristocrates débauchés. Avec assez de simplicité, Diderot avoue cependant sa difficulté à rattacher son penchant pour les marines de Joseph Vernet (1714-1789) à l’enseignement moral, en particulier les tempêtes, son sujet de prédilection, susceptibles de causer l’émoi à un point comparable, selon lui, à l’érection que la vue d’une jolie femme peut provoquer chez un homme ; de façon plus stylée, le philosophe écrit: «Aussitôt l’organe propre au plaisir prend son élasticité.»

Moins banale que le constat de la capacité de l’homme à s’émouvoir devant le spectacle de la tempête ou du chaos, la question subséquente du philosophe à propos des arts palpitants, au premier rang desquels il place la musique : «Comment se fait-il que l’art dont l’expression est la plus arbitraire et la moins précise parle le plus fortement à l’âme ? Serait-ce que, montrant moins les objets, il laisse plus de carrière à notre imagination, ou qu’ayant besoin de secousses pour être émus, la musique est plus propre que la peinture et la poésie à produire en nous ces effets tumultueux ?»

Serait-ce à dire que, là où règne la musique, règne aussi le libre-arbitraire ? Ou bien que toute la culture moderne tient dans une alcôve ? Je vous laisse répondre, mais ne peux m’empêcher d'observer qu’en matière de police des mœurs, Diderot et la peinture fournissent des instruments de détection du vice que le ministère de l’Intérieur a largement négligés jusqu’ici.

FLR

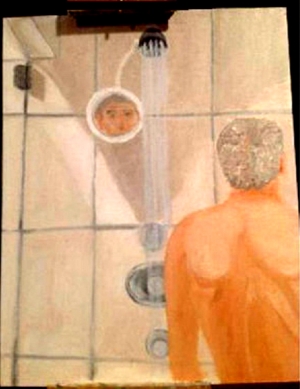

la peinture, dont cet autoportrait dans sa salle-de-bain est un exemple. On ne sait pas trop ce que George Bush fabrique dans sa salle-de-bain, mais la construction du tableau est audacieuse et n'a rien à envier à celle de certaines bandes-dessinées.

la peinture, dont cet autoportrait dans sa salle-de-bain est un exemple. On ne sait pas trop ce que George Bush fabrique dans sa salle-de-bain, mais la construction du tableau est audacieuse et n'a rien à envier à celle de certaines bandes-dessinées. renom à se réclamer d’une démarche artistique guidée par l’histoire. Ce motif diverge du motif moral ou religieux habituel. J’ai d’ailleurs été longtemps persuadé que Currin était britannique, tant la culture américaine ignore systématiquement l’histoire. Il y a bien quelques poètes réactionnaires, foncièrement hostiles à la modernité ou la démocratie tels Edgar Poe, Ezra Pound, H.D. Thoreau, voire C. Bukowski sur le mode comique; mais des artistes américains inspirés par l’histoire, je ne n’en vois aucun…

renom à se réclamer d’une démarche artistique guidée par l’histoire. Ce motif diverge du motif moral ou religieux habituel. J’ai d’ailleurs été longtemps persuadé que Currin était britannique, tant la culture américaine ignore systématiquement l’histoire. Il y a bien quelques poètes réactionnaires, foncièrement hostiles à la modernité ou la démocratie tels Edgar Poe, Ezra Pound, H.D. Thoreau, voire C. Bukowski sur le mode comique; mais des artistes américains inspirés par l’histoire, je ne n’en vois aucun… spéculatif de l’art, c’est-à-dire sa dimension religieuse ou psychologique ? Cet événement annuel, qui s’achève tout juste, est à la fois fascinant et instructif.

spéculatif de l’art, c’est-à-dire sa dimension religieuse ou psychologique ? Cet événement annuel, qui s’achève tout juste, est à la fois fascinant et instructif. meilleurs peintres -les "phares", comme dit Baudelaire. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Le peintre français Nicolas Poussin (1594-1665) s’est montré parmi les plus durs, considérant le Caravage comme un peintre instinctif ou intuitif -c’est-à-dire un incapable aux yeux de Poussin, animé par un idéal élevé de la peinture, tendant plutôt vers la haute maîtrise. Stendhal note que le Caravage contribua à faire advenir le règne de la laideur en peinture, ce qui n’est guère plus élogieux.

meilleurs peintres -les "phares", comme dit Baudelaire. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Le peintre français Nicolas Poussin (1594-1665) s’est montré parmi les plus durs, considérant le Caravage comme un peintre instinctif ou intuitif -c’est-à-dire un incapable aux yeux de Poussin, animé par un idéal élevé de la peinture, tendant plutôt vers la haute maîtrise. Stendhal note que le Caravage contribua à faire advenir le règne de la laideur en peinture, ce qui n’est guère plus élogieux. comme j'aimerais que ce soit vrai, tant Fragonard est bon portraitiste, un des quatre ou cinq meilleurs français. Peignant comme Fragonard, j'aurais tôt fait de dénicher des clients, désireux que je les immortalise. Car Fragonard est capable de restituer la vie.

comme j'aimerais que ce soit vrai, tant Fragonard est bon portraitiste, un des quatre ou cinq meilleurs français. Peignant comme Fragonard, j'aurais tôt fait de dénicher des clients, désireux que je les immortalise. Car Fragonard est capable de restituer la vie.