La Semaine de Zombi. Vendredi : Petit hommage à Albert Dubout.

FANZINE ZEBRA BANDE-DESSINEE ET CARICATURE

-

Regain de patriotisme

-

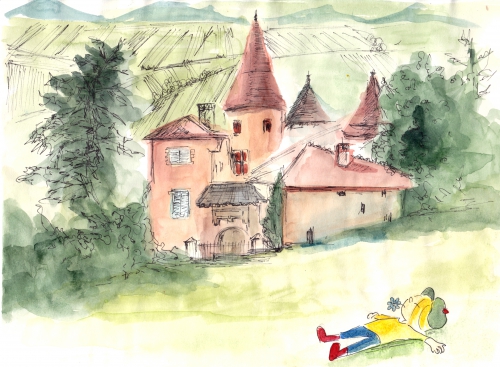

Carnet de voyage...

...de Lola (par Aurélie Dekeyser)

(château de Pommiers dans le Beaujolais)

-

Qui a peur de Shakespeare ? (4)

Petit feuilleton littéraire estival

Le mystère de la fable

Le halo de mystère qui entoure Shakespeare est donc, pour une part, le résultat d'un malentendu ou de contresens manifestes, disions-nous dans le précédent épisode de ce feuilleton. Quelques dizaines de milliers d'ouvrages ont été rédigés afin de défricher le terrain et permettre une meilleure compréhension du théâtre de Shakespeare ; pourtant, c'est comme si on patinait au lieu d'avancer.

Qui a peur de Shakespeare ? Est-il comme un spectre, hantant notre culture au crépuscule, effrayant comme

le diable, et dissuasif pour certains d'entendre son message ?

le diable, et dissuasif pour certains d'entendre son message ?Si l'on estime, tout comme Freud, que Hamlet est sans doute le portrait de l'auteur des pièces signées "Shakespeare", ne peut-on en déduire que Shakespeare a, comme son héros, beaucoup d'ennemis plus ou moins rusés, et qu'il a pris certaines précautions pour se garder d'eux ?

Parmi les lecteurs et critiques qui, au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ont éprouvé de l'admiration pour Shakespeare et son oeuvre, certains ont tourné leur veste, tels Voltaire (dénigrant "Hamlet" : "On croirait que cet ouvrage est le fruit de l’imagination d’un sauvage ivre."), Nietzsche (qui finira par avouer sa perplexité, après s'être dit la réincarnation de Francis Bacon, alias Shakespeare), ou encore Claudel (qui préfère Racine, en définitive). La fascination de Polonius pour Hamlet, mêlée de crainte et de ruse machiavélique, n'est pas sans faire penser à l'attitude de tel ou tel commentateur.

*

La violence de Hamlet a beaucoup fait jaser : certains l'ont trouvé excessive, à l'encontre de sa mère notamment (Gertrude) ; cette colère a paru incohérente avec l'hésitation de Hamlet à se venger du traître Claudius. Freud s'est perdu en conjectures pour tenter d'élucider le tempérament de Hamlet ; mais le schéma de l'oedipisme nous laisse sur notre faim. Cette incohérence psychologique incite à voir plutôt dans "Hamlet" une pièce tragique, dont le ressort n'est pas principalement psychologique. La violence de Hamlet, ses coups d'épée, sont une violence symbolique, comme celle de nombreux mythes antiques qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. La mère de Hamlet est comparable à la méchante reine du conte de fée, qui empoisonna Blanche-Neige.

Il est sans doute plus pertinent de prendre Shakespeare pour un auteur de fables ou de contes. Une part du mystère est donc intentionnelle, liée au caractère allégorique de la pièce. Les pièces de Shakespeare sont un peu comme les fables d'Esope, qu'il nous faudrait déchiffrer si elles n'étaient pas suivies ou précédées par une petite explication.

Le choix d'une forme allégorique peut s'expliquer par diverses raisons : le succès de Homère à travers les

âges illustre le goût du public le plus large pour la mythologie. Shakespeare comme Homère est apprécié aussi bien par un public lettré que par un public plus fruste. Combien de dramaturges peuvent en dire autant ?

âges illustre le goût du public le plus large pour la mythologie. Shakespeare comme Homère est apprécié aussi bien par un public lettré que par un public plus fruste. Combien de dramaturges peuvent en dire autant ?Le parfum de mystère est aussi une incitation pour le public à plonger plus avant dans l'oeuvre, une fois sa curiosité piquée à vif...

Le fossé qui sépare le public contemporain de Shakespeare est sans doute plus difficile à franchir pour ceux qui ne croient pas aux contes de fées, mais plutôt dans le triomphe de la raison sur les mythes du passé.

- Avides de sujets nouveaux, les peintres romantiques se sont emparés des pièces de Shakespeare, qui commencent alors d'être en vogue dans toute l'Europe, et les ont illustrées. Ci-contre, le peintre français Théodore Chassériau a représenté Othello et Desdémone ; le littérateur et peintre britannique J. H. Füssli peint, lui, la démoniaque Lady MacBeth en pleine crise de somnambulisme.

-

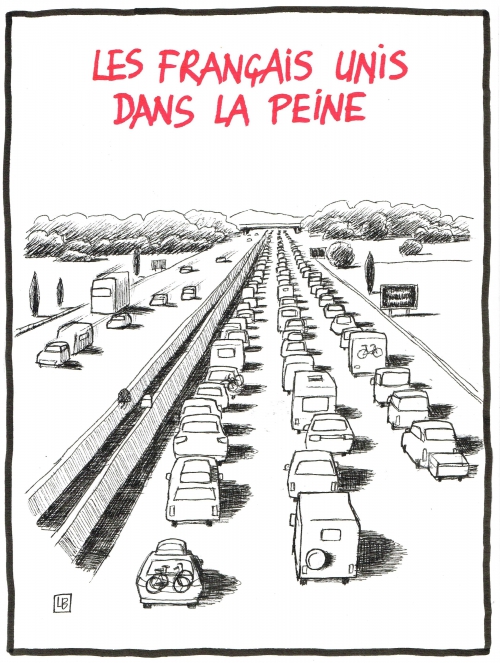

Front commun

par l'Enigmatique LB

-

Caricature Myriam El Khomri

La Semaine de Zombi. Vendredi.

-

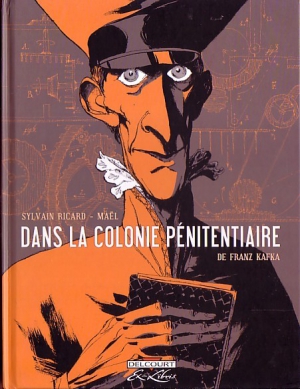

Dans la Colonie pénitentiaire***

"(...) La violence des hommes faite à d'autres hommes bat tous les records d'audimat (exécutions sommaires,

guerres, attentats...) et il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'une exécution publique place de la Concorde aurait plus de succès et plus de (télé)spectateurs que n'importe quelle autre festivité...", écrit Sylvain Ricard en préambule de "Dans la Colonie pénitentiaire", nouvelle de Frantz Kafka qu'il a adaptée en BD avec l'aide de Maël (Delcourt - Ex-libris). Ce scénariste démontre ainsi l'actualité de Kafka, qui s'est employé dans plusieurs romans ou nouvelles à dénoncer l'iniquité de la justice moderne.

guerres, attentats...) et il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'une exécution publique place de la Concorde aurait plus de succès et plus de (télé)spectateurs que n'importe quelle autre festivité...", écrit Sylvain Ricard en préambule de "Dans la Colonie pénitentiaire", nouvelle de Frantz Kafka qu'il a adaptée en BD avec l'aide de Maël (Delcourt - Ex-libris). Ce scénariste démontre ainsi l'actualité de Kafka, qui s'est employé dans plusieurs romans ou nouvelles à dénoncer l'iniquité de la justice moderne."Croire au progrès ne suffit pas pour qu'un progrès ait déjà eu lieu" : de fait, Kafka est très sévère avec la religion du progrès et ce nouveau dieu qu'est l'Etat, à qui des millions d'Occidentaux s'en remettent désormais, ayant abandonné leur esprit critique en échange de la promesse de sécurité. A l'instar de l'essayiste Simone Weil, Frantz Kafka était sans doute trop sensible pour ignorer l'oppression moderne, aussi subtile soit-elle, dont la mécanisation/sexualisation des rapports humains est une manifestation évidente. Il n'y a pas de totalitarisme sans éloge de la mécanique et des mécaniciens ; à côté de la mécanique et des armées d'ingénieurs polytechniques à son service - Kafka, ses romans, c'est le grain de sable.

Kafka est si sévère avec la justice et le droit modernes que l'on pourrait presque le qualifier de réactionnaire. Néanmoins, au contraire de Nietzsche, Kafka ne propose pas de doctrine pour remédier à la soumission de plus en plus grande de l'individu à l'Etat et au système judiciaire (voyez comme les avocats du capitalisme et les nostalgiques du stalinisme s'entendent pour fustiger l'individualisme, là où règnent les réseaux sociaux...). Kafka est plutôt une sorte d'aporie : il se contente de faire voir l'impasse où nous sommes rendus ; c'est ce qui rend sa prose aussi oppressante.

Les adaptateurs de "Dans la Colonie pénitentiaire" ont réussi à transposer ce pessimisme lucide, à la limite du cri d'effroi - surtout ne pas transformer Kafka en divertissement (cela donnerait à peu près Charlie Chaplin) !

Dans la colonie pénitentiaire, de Franz Kafka, adapté par Sylvain Ricard et Maël, Delcourt - Ex-Libris, 2007.

-

Qui a peur de Shakespeare ? (3)

Petit feuilleton littéraire estival

Quelques hypothèses et une certitude

Nous pouvons comparer Shakespeare à une haute montagne tel le Mont-Blanc ; son nom est familier de tout le monde ; presque aussi nombreux sont ceux qui ont aperçu le fameux mont de loin, par temps clair ; mais, quant à ceux qui ont escaladé les pentes du Mont-Blanc, atteint son sommet, ils forment un petit nombre...

Nous l'avons dit précédemment : dès lors que l'on s'approche un peu de Shakespeare, après avoir lu quelques-unes de la quarantaine de pièces qui composent son oeuvre, on éprouve le sentiment contradictoire d'un ouvrage cohérent, dont les différentes parties se répondent, en même temps qu'il recèle un mystère.

La cohérence et le mystère sont les deux moteurs de l'investigation ; la cohérence fournit des points d'appui, tandis que le mystère pique la curiosité et le désir d'en savoir plus.

Quelques érudits, spécialisés dans l'étude de Shakespeare, ont cru avoir résolu tout ou partie de l'énigme. S. Freud a poussé loin l'étude psychologique des personnages et fini par se persuader que le savant anglais Francis Bacon (1561-1626), qui fut un temps garde des sceaux du roi d'Angleterre Jacques Ier, n'était autre que le véritable auteur d'une oeuvre qui témoigne d'une érudition hors du commun, dans des domaines aussi variés que le droit, les sciences naturelles, l'astronomie, ou encore ce que l'on appelle aujourd'hui la géographie.

L'identification du personnage de Hamlet à l'auteur de la pièce éponyme est sans doute le plus convaincant

dans l'hypothèse de Freud. Néanmoins, l'inventeur de la psychanalyse n'est pas parvenu à donner une explication solidement étayée du théâtre de Shakespeare en général, ni de "Hamlet" en particulier. La question de la condition humaine dépasse sans doute les solutions que la psychanalyse ou la médecine préconise.

dans l'hypothèse de Freud. Néanmoins, l'inventeur de la psychanalyse n'est pas parvenu à donner une explication solidement étayée du théâtre de Shakespeare en général, ni de "Hamlet" en particulier. La question de la condition humaine dépasse sans doute les solutions que la psychanalyse ou la médecine préconise.Le romancier et critique littéraire André Gide proposa, lui, une hypothèse en forme de piste à suivre, affirmant que l'énigme Shakespeare se résume à l'énigme de la religion de Shakespeare. Gide ne se mouille pas tant que ça, car Shakespeare a été revendiqué par toutes les factions religieuses chrétiennes, et même par le chantre du néo-paganisme, Frédéric Nietzsche (1844-1900).

Cependant Gide a raison d'insister sur la foi de Shakespeare : les quatre siècles qui nous séparent de la publication des pièces ont contribué à épaissir le mystère de la religion de Shakespeare. Ainsi la violente querelle théologico-politique qui opposa l'Eglise romaine aux partisans de la Réforme luthérienne ou aux anglicans est un point crucial de l'histoire européenne, aujourd'hui méconnu, maltraité dans certaines notices accompagnant la réédition des pièces. On ne peut exclure le contexte des guerres de religion quand on se pose la question de la religion de Shakespeare.

*

Une part du mystère vient donc, non de Shakespeare ou des pièces elles-mêmes, mais de l'ignorance des admirateurs ou des commentateurs. On pourrait mentionner plusieurs contresens manifestes, commis à propos de telle pièce, ou bien de l'oeuvre en général, dans des notices à vocation scolaire ou didactique.

Mentionnons un élément majeur, que certains commentateurs semblent s'obstiner à ignorer : la satire visant le moyen-âge ou la culture médiévale, qui court pourtant à travers toute l'oeuvre de Shakespeare.

Quelques exemples convergents de cette satire :

- Les moines ont toujours le mauvais rôle dans les pièces de Shakespeare ; le frère Laurent, moine capucin conseiller de Roméo, contribue à la fin tragi-comique de Roméo et sa dulcinée. Quant au complice du frère Laurent, le frère Jean, qui joue le rôle de messager, c'est carrément un imbécile dont la négligence a des conséquences dramatiques. "Mesure pour mesure" est encore plus caractéristique de cet anticléricalisme, puisque Shakespeare esquisse ici une théorie de la relativité des règles morales en vigueur dans la haute société médiévale (dictées par le clergé) ; Shakespeare suggère qu'un tel relativisme débouche sur l'arbitraire. Ophélie, dans "Hamlet", est encore un personnage dont la folie est explicitement liée à une éducation catholique déficiente. Son frère Laërte est une sorte de Don Quichotte ridicule, confondant orgueil et amour, comme le héros de Cervantès.

- Les moines sont montrés chez Shakespeare, comme chez Rabelais ou Boccace ("Décaméron") auparavant, sous un jour peu reluisant. Un autre pan de la culture médiévale n'est pas épargné par la satire, celui de l'héritage antique, qui forme avec l'enseignement du clergé catholique un socle assez hétéroclite. Dans "Troïlus et Cresside", Shakespeare remet en scène la guerre de Troie et ses héros, d'une manière qui discrédite la notion d'"héritage antique" ; en lieu et place des héros troyens, de leur héroïsme légendaire, Shakespeare nous montre des guerriers mus par l'intérêt et des motifs triviaux. Le roman national anglais est écorné.

L'exaltation des guerriers n'est pas tant le but d'Homère qu'il fut celui de "L'Enéide" et du poète Virgile. Cela nous conduit à situer la démarche et le message de Shakespeare à l'opposé de celui de Dante dans sa "Divine comédie" et son traité politique.

Il faut noter que le personnage de Lancelot, chevalier et héros du poème épique de Chrétien de Troyes, est un valet (et un imbécile) dans "Le Marchand de Venise".

- Plusieurs personnages emblématiques des idées théocratiques en vigueur au moyen-âge sont montrés par

Shakespeare sous un jour plus ou moins sinistre dans différentes pièces : le cardinal Wolsey, dans "Henri VIII", machiavélique conseiller du roi, paré des attributs de la religion ; Thomas More, dans la pièce éponyme, est présenté sous un jour très défavorable ; à l'instar de Wolsey, More est la victime de sa propre cabale, et son action politique l'entraîne à se parjurer. Enfin, l'un des personnages le plus méprisables du théâtre de Shakespeare, Polonius, joue auprès du roi Claudius un rôle de ministre de l'ombre similaire à celui joué par Wolsey et More.

Shakespeare sous un jour plus ou moins sinistre dans différentes pièces : le cardinal Wolsey, dans "Henri VIII", machiavélique conseiller du roi, paré des attributs de la religion ; Thomas More, dans la pièce éponyme, est présenté sous un jour très défavorable ; à l'instar de Wolsey, More est la victime de sa propre cabale, et son action politique l'entraîne à se parjurer. Enfin, l'un des personnages le plus méprisables du théâtre de Shakespeare, Polonius, joue auprès du roi Claudius un rôle de ministre de l'ombre similaire à celui joué par Wolsey et More.Une partie du mystère qui entoure Shakespeare n'est autre que de l'incompréhension ; cette incompréhension peut s'expliquer par l'empreinte persistante du moyen-âge sur notre temps, en dépit ou à cause du progrès technique accompli depuis le moyen-âge. En effet, on a oublié à quel point le moyen-âge fut un âge technocratique, à l'instar du nôtre. Les mentalités ne diffèrent guère aujourd'hui aux Etats-Unis de ce qu'elles furent au moyen-âge, en Europe.

(A SUIVRE)

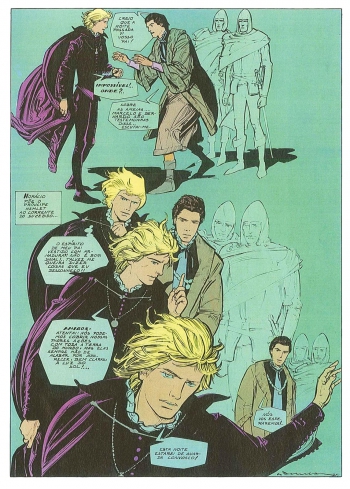

La première des planches reproduites ci-dessus est tirée du "Hamlet" de Gianni de Luca (1927-1991). Elle illustre la scène où Horatio annonce à son ami Hamlet l'apparition d'un spectre sur les remparts du château d'Elseneur au milieu de la nuit. Gianni de Luca a adapté également deux autres pièces de Shakespeare, en transposant d'une manière virtuose le caractère théâtral.

- Le théâtre de Shakespeare a fait l'objet de nombreuses adaptations en BD, plus ou moins réussies et fidèles, parmi lesquelles celle de "MacBeth" par Daniel Casanave, d'où est extraite la seconde planche.